Les Etats Unis: notre meilleur ennemi !

« Les États-Unis d’Amérique forment un pays qui est passé directement de la barbarie à la décadence sans avoir jamais connu la civilisation » nous rappelle fort à propos Oscar Wilde. Ils en portent les stigmates dans leur relation avec le reste du monde (« the rest of the world ») comme ils qualifient avec arrogance tout ce qui n’est pas « made in USA ». À cet égard, l’ouvrage d’Eric Branca (historien et journaliste) nous fournit un éclairage particulièrement documenté sur la relation mouvementée entre le général de Gaulle et ses homologues d’Outre-Atlantique de 1940 à 1969 (1). Tout y passe : dénigrement, calomnie, bassesse, procédés déloyaux, campagnes de déstabilisation appuyées sur quelques idiots utiles pendant la guerre (Jean Monnet, Alexis Léger et autres membres de l’entourage du maréchal Pétain) et durant les premières vingt années de la Ve République (de droite comme de gauche et du centre sans parler des syndicats et autres intellectuels allant prendre leurs instructions auprès des ambassadeurs des États-Unis à Paris, parfois moyennant espèces sonnantes et trébuchantes).

« Tout au long de son mandat, de Gaulle et les États-Unis se livrèrent une « guerre froide » dans la Guerre froide. Relations tendues alors que, pensait-on, la victoire contre les forces de l’Axe lors de la Seconde Guerre Mondiale avait rapproché, une fois de plus, des amis de 190 ans ! C’était mal connaître le lourd passif entre le général et ses différents interlocuteurs américains à l’exception notable de Richard Nixon » (2). Cette citation résume à la perfection la haine farouche que vouent les Américains à l’homme du 18 juin 1940.

La Seconde Guerre Mondiale pourrait être caractérisée comme le temps des humiliations pour celui qui refuse « l’étrange défaite ». Au moment où la France a bel et bien roulée du haut de l’histoire jusqu’au fond de l’abîme, le général de Gaulle est mis à l’écart, humilié, jugé trop indépendant par rapport aux Américains et trop défenseur de la France libre. Les Américains entretiennent les meilleures relations avec le régime de Vichy jusqu’en 1944. Le chef de la France libre comprend rapidement que pour être l’ami des États-Unis, il ne faut pas être souverain. Il faut savoir s’aplatir, le ridicule en prime. De Gaulle résiste pied à pied, fait de la surenchère, se fâche, tempête mais prépare petit à petit la période de la Libération de la France. Il parvient à s’opposer à la mise en place d’une administration américaine de plein exercice (sorte de mise sous tutelle) en nommant ses représentants dans les départements, en refusant une monnaie d’occupation et toutes autres mesures vexatoires préparées par Washington pour signifier que la France ne compte plus sur la scène internationale autrement qu’en se plaçant sous l’aile protectrice du grand frère. Voilà pour l’avouable. Mais il y a aussi l’inavouable sur lequel Éric Branca s’étend longuement comme l’arme de la diffamation qui va tourner à plein avec le retour aux affaires du général de Gaulle en 1958.

La période de l’après-guerre pourrait être caractérisée comme le temps des mises au point salutaires et de la revanche. Le général de Gaulle n’a rien oublié. Il résume ainsi son état d’esprit à l’égard de l’Amérique devant Alain Peyrefitte : « Les Américains savent bien ou en tout cas devraient savoir, qu’on ne s’appuie pas sur ce qui est mou. On s’appuie sur ce qui est ferme… Dans tous les pays sous-développés, ils ont eu la tentation de s’appuyer sur des planches pourries qui leur sont favorables – et d’autant plus favorables que ce sont eux qui les ont pourries. Pourtant, ils devraient comprendre que le meilleur allié des États-Unis, ce n’est pas celui qui s’aplatit devant eux, c’est celui qui sait leur dire non ! ».

Le premier président de la Ve République rend coup pour coup : réconciliation franco-allemande, construction européenne excluant la Grande-Bretagne, remise en cause de la primauté du dollar comme unique moyen de paiement international, retrait de l’organisation militaire intégrée de l’OTAN, critique de la guerre du Vietnam, d’Israël après la guerre des six jours, poursuite de son programme nucléaire militaire pour conforter l’indépendance de la France… Mais, il est un allié solide et fiable lors des grandes crises comme celle du mur de Berlin et des missiles de Cuba. Ceci n’empêche pas les multiples réseaux américains en France de tenter de décrédibiliser la politique et la personne même du général : procès en sénilité, en arrogance, en complice de l’Union Soviétique…

Tout est fait en mai 1968 pour le discréditer, pour obtenir son départ du pouvoir en utilisant les procédés les plus déloyaux, les plus vils. Et, les Américains s’y connaissent en la matière. Tous les opposants (de droite, du centre, de gauche) reçoivent un appui plus ou moins visible pour instruire le procès en incompétence de celui qui a dit non à la capitulation de la France en 1940. Mais, le général ne lâchera rien, fera tout pour faire remonter la pente à la France, pour que sa voix soit de nouveau écoutée et suivie sur la scène internationale. Et, il parviendra avec brio en dépit des peaux de bananes américaines mises régulièrement sur son chemin. Dès l’arrivée de Georges Pompidou, les Américains retrouvent à l’Élysée des interlocuteurs moins intransigeants. Nicolas Sarkozy « l’Américain » répudie celui dont il se prétend l’héritier en réintégrant pleinement sa place au sein de l’Alliance atlantique alors que personne ne lui demandait de le faire. Tout rentre ainsi dans l’ordre. François Hollande ne remet pas en cause cette décision après l’avoir critiquée lorsqu’il était dans l’opposition. Quant à Jupiter, le moins que l’on puisse dire est qu’il ne paraît pas être de l’étoffe du général de Gaulle pour s’opposer à la machine américaine.

Au-delà de son intérêt historique indéniable, cet ouvrage en présente un autre plus actuel qui tient à la nature réelle de la relation franco-américaine. Il nous rappelle que « jouer le bon élève et le meilleur allié des États-Unis ne paie pas » (3). Nous en avons eu un petit échantillon au moment où Jacques Chirac met en garde Washington contre les risques d’une nouvelle intervention en Irak sans mandat express du Conseil de sécurité des Nations unies en 2003.

Le discours de Dominique de Villepin entraîne une hystérie anti-française (« french bashing ») jusque et y compris au restaurant du Congrès qui rebaptise en frites de la liberté les frites françaises. Qui avait raison et qui avait tort avec le recul du temps ? La réponse est dans la question. Cette recherche historique devrait donner matière à réflexion à certaines de nos élites néo-conservatrices et atlantistes fascinées par la théorie de la servitude volontaire chère à Etienne de la Boétie. Dominique de Villepin nous rappelle fort à propos qu « il y a aujourd’hui en France, une tentation moralisatrice, militariste, occidentaliste qui ressemble à ce que fut le néoconservatisme aux États-Unis » (2015).

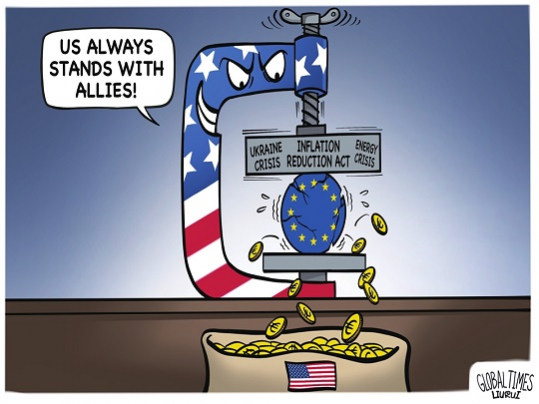

Dans la langue washingtonienne, allié signifie automatiquement aligné, pour tous ceux qui ne l’auraient pas encore compris. Nous avons aussi une excellente illustration du fait que le passé éclaire souvent le présent et parfois l’avenir. Ce que certains de nos dirigeants ont tendance à oublier et devraient méditer en ces temps de revanche de l’histoire et de la géographie. L’ami américain peut parfois, voire très souvent se révéler comme notre meilleur ennemi.

Notes:

(1) Éric Branca, L’ami américain. Washington contre de Gaulle 1940-1969, Perrin, 2017.

(2) Florence Barraco, Quand les États-Unis faisaient la guerre à de Gaulle, www.lepoint.fr , 4septembre 2017.

(3) Hadrien Desuin, La France atlantiste ou le naufrage de la diplomatie, éditions du Cerf, 2017, p. 81.

- Source : Proche&Moyen-Orient (Suisse)